Die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) hat eben die Zahlen der Haushalte von Bund, Kantonen, Gemeinden und Sozialversicherungen veröffentlicht. Es ist ein kleiner Faltprospekt und trägt den Titel «Öffentliche Finanzen 2016». Die Taschenstatistik des EFV fördert interessante Zahlen zu Tage. Auch der internationale Vergleich verblüfft. Markus Schmieder, Ökonom beim unabhängigen Beratungsunternehmen Wellershoff & Partners in Zürich, äussert sich pointiert zu den Staatsfinanzen.

Was sticht Ihnen in der Taschenstatistik «Öffentliche Finanzen 2016» ins Auge?

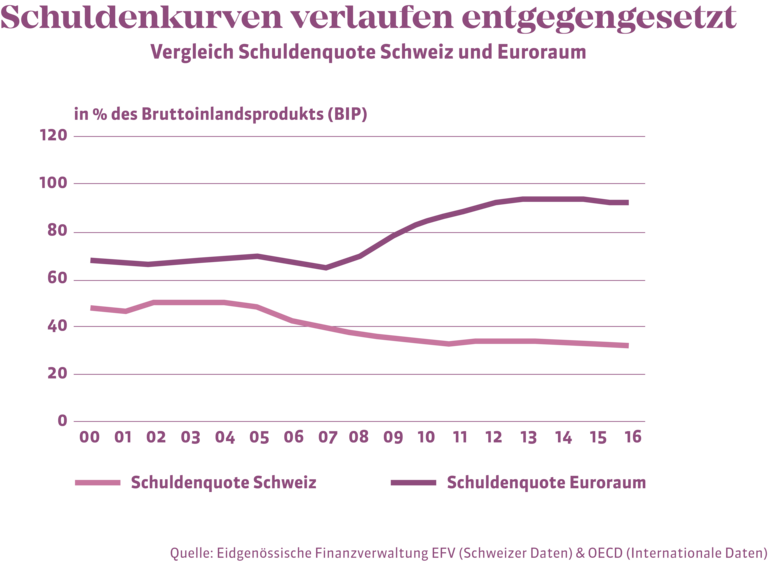

Markus Schmieder: Bei der Betrachtung all dieser Zahlen ist sicherlich hervorzuheben, dass die Schweizer Staatsschuldenquote in den letzten zehn Jahren rückläufig war. Das ist besonders eindrücklich, wenn man bedenkt, dass die globale Finanzkrise in dieses Zeitfenster fällt. Wie eine Grafik zeigt, ist die Schuldenquote im Euroraum, wie übrigens in praktisch allen industrialisierten Ländern der Welt, denn auch deutlich angestiegen.

Wie kommt es, dass die Schuldenquote in der Schweiz derart gesunken ist, während jene im Euroraum – wie die Grafik zeigt – gestiegen ist?

Im Euroraum wurde neben Konjunkturpaketen während der Finanzkrise viel Kapital aufgewendet, um zunächst Finanzinstitute und dann ganze Staaten vor dem Konkurs zu retten. Diese europäische Banken- und Schuldenkrise hatte zu einer zweiten Rezession im Euroraum geführt, welche die Schuldenquote durch negatives Wirtschaftswachstum und tiefere Steuereinnahmen in doppelter Hinsicht haben ansteigen lassen.

Hat die Schweiz denn anders auf die Krise reagiert?

Auch in der Schweiz hat seit Ausbruch der Finanzkrise eine zeitweise erhöhte Arbeitslosenquote vereinzelt zu staatlichen Mehrausgaben geführt. Darüber hinaus wurde allerdings auf grössere staatliche Massnahmen verzichtet. Zudem wurde die einzige grössere Bankenrettungsaktion in dieser Phase vor allem von der Nationalbank und nicht vom Staat gestemmt.

Könnte man sagen, dass das Schweizer Parlament und die Regierung grundsätzlich sparsamer sind?

Die 1990er-Jahre, als die Schweizer Schuldenquote rapide anstieg, zeigen, dass die Schweizer Politiker nicht grundsätzlich sparsamer sind als jene in den Nachbarländern. Vielmehr sind Parlament und Regierung in jedem Land wohl immer so sparsam, wie sie sparsam sein müssen. Gerade in der Schweiz, mit den vielen Möglichkeiten für das Volk direkten Einfluss auf die Politik zu nehmen, dürfte daher letztlich das Volk über die Sparsamkeit des Staates entscheiden.

Anders formuliert: Sind die Schweizerinnen und Schweizer grundsätzlich sparsamer?

Die hohe Privatverschuldung durch Hypotheken liesse wohl vermuten, dass sie es nicht sind. Wenn es allerdings um die Staatsfinanzen geht, zeigen Verdikte wie die deutliche Annahme der Schuldenbremse im Jahr 2001, welche damals mit 85 Prozent angenommen wurde, dass die Schweizerinnen und Schweizer sicher als konservativ einzustufen sind.

Wie wichtig ist die Schuldenbremse?

Die Schuldenbremse dürfte einen substanziellen Anteil an der positiven Entwicklung der Staatsfinanzen in den letzten Jahren beigetragen haben. Mit dem erfolgreichen Bestehen der schwierigen Finanzkrise, der darauffolgenden Erholungen und den Phasen der Frankenstärke kann sie als einigermassen erprobt im Umgang mit konjunkturellen Schwankungen bezeichnet werden.

Müsste die Schweiz mit einer solch tiefen Schuldenquote die niedrigen Zinsen nicht ausnutzen und sich verschulden?

Zunächst sollte der Staat nur dann Geld ausgeben, wenn es lohnend investiert werden kann. Ansonsten sieht sich der Staat wieder mit höheren Schuldenzinsen konfrontiert, wenn das Zinsniveau erneut ansteigt. Unter anderem weil die Finanzierung wiederkehrender Investitionen in der Schweiz oft mit spezifischen Steuereinnahmen gesichert ist – so wird die Mineralölsteuer für die Erneuerung des Strassennetzes verwendet –, bestehen zurzeit keine grösseren Finanzierungslücken. Zeichnen sich trotzdem grössere Lücken ab, wie bei der AHV, muss durch Reformen etwas am Einnahmeschlüssel geändert werden.

Was heisst die Schuldenquote-Entwicklung für die Zukunft? Gibt sich die Schweiz mehr Handlungsspielraum?

Aufgrund der tiefen Schuldenquote hat die Schweiz bei der Bewältigung anstehender grosser Herausforderungen wie der Alterung der Gesellschaft gewissermassen einen Startvorsprung. Diese Herausforderung, welche höhere Kosten für die Sozialversicherungssysteme mit sich bringen wird, wird allerdings nicht durch Sparsamkeit alleine zu meistern sein. Weil Steuererhöhungen wohl nicht zu vermeiden sind, dürfte das ein schwieriger Prozess werden. Die jüngsten Debatten im Parlament über die Altersvorsorge 2020 waren dabei wohl lediglich ein erster Vorgeschmack.

Gespräch: Thomas Wälti